こんにちは、ABAセラピストのインフィールドフライです。

今回のしゃべくりABAでは、RBTのトレーニングの一つ「測定」についてお話します。

チルドレン・センターのABAセラピーでは測定、データを毎回取っています。

まず、行動の回数を取るためのカウンターや、行動の持続時間を測定するための時計を用意など、データ集計の準備をします。

【データの取り方】

◆継続した測定を実施

頻度・回数(例:指示を聞いた割合/1時間内で自発で要求言語を言った回数)

持続時間(例:お子さん一人でドリルを行った時間)

◆非継続の測定を実施

部分的インターバル(例:工作の場面、全体指示で自発で工作を行った割合)

全体的インターバル(例:3時間内で、寝転がる持続時間の総数)など

◆永続的資産による測定

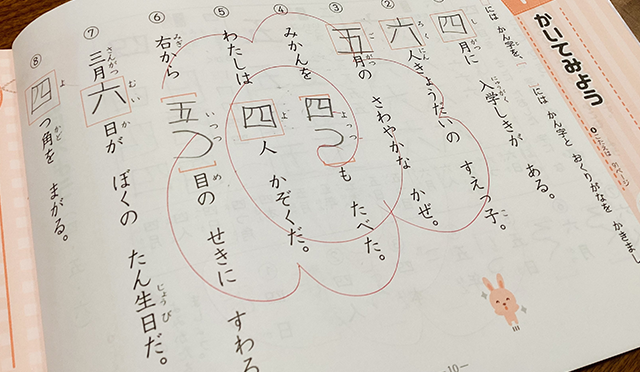

例:プレイスキルとして絵を描いた工作をしたお絵かき帳、アカデミック課題のプリント、ドリルなど

以上の測定したデータはどうするのかと言いますと、「データ入力」をします。

また、チルドレン・センターには「アセスメントチーム」という精鋭部隊がいます。

その「アセスメントチーム」が作成してくれた電子ファイルにデータ、

グラフを入力していきます。毎回アップデートを行います。

この電子ファイルもデータ集計を準備するために大切で必要なものです。

この「測定」はABAセラピーでとても重要です。

以前、担当していたお子さんで、「人をつねる」行動がありました。

その行動のベースライン・機能分析をするためのABC記録という行動のデータ、

セラピー内で何回行動があったか回数のデータをまず取ります。

機能分析をすると「人をつねる」行動は関心引きでした。

「人をつねる」行動には反応せず関心を与えない

言語で適切に関心引きをしてもらう

機能分析のデータから、上の二つの介入方法を考えることが出来ます。

次に、その行動に対し介入をいれたセラピー内での「人をつねる」回数を取ります。

同じ介入を続けて続けて、

「つねる」ではなく「ねぇねぇ先生見て!」や「それはやりたくないよ」など

言語を使って適切に関心を引いてくれた時にどんどん要求に応じ、関心を与えていきました。

2か月後には「人をつねる」行動が、ゼロになっていました。

そのお子さんがセラピストの介入がなくても、自分の伝えたいことを言語で言ってくれた時に、

セラピストが「素晴らしい!ブラボー!」と賞賛している驚き顔とは真逆の

、「これくらい言えるし当たり前だし」とでも言っているような落ち着いた表情を思い出しました。

行動を測定をし、グラフにデータを入力すると誰が見ても「行動が削減」されたと分かる有効なデータに変身するのでした。

チルドレン・センター

*RBT®研修は弊社社員のみに実施しています。