【ABAセラピストの思うこと】「着席していられない」って悪いこと?

劇場に舞台を観に行くと、長時間座ってるのが辛く、おしりが4つに割れそうになるABAセラピストの三松です。

さて「着席していられない」のは悪いことでしょうか?

では、なぜ読者の皆さんは着席できるのでしょうか?

私がなぜおしりが痛くなるまで着席できるのかというと、理由は簡単!

観たい!と思っている舞台、野球の試合や映画を観に来ているからです。

授業を思い返すと、その授業が、先生の話が自分にとって、得をする、ためになるから座って入られました。

着席は、何か得をしないと着席はできないかと思います。

では「着席してられない」お子さんに、着席を促す場合はどうすれば良いの?

そこでちょこっとABA。

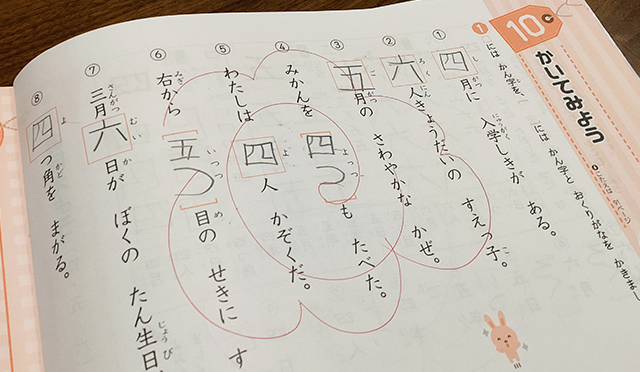

子どもに着席自体を学ばせたい場合は、着席をしている時に

「座ってて偉いね!」

と褒めてあげて下さい!

そして座りながら、お子さんが好きなことをするなど「座っていることであなたはこんな得をするよ!楽しいことなんだよー!」と座ることによって得をすることを教えてあげて下さい。

そして、着席させなきゃダメ!と思いがちな行動のいくつかは、必ずしもそうではないケースもあることもきちんとここで考えていきましょう。

例えば、

算数の勉強は着席必要でしょうか?

日常のお買い物などで自然と算数を学ぶことが出来ますよね。

お勉強=着席ではないと私は考えます。

食事だと、テーブルにご飯があって、人が椅子に座って食べますが・・

立ち食いそばはどうでしょうか?

着席しなくても食えます。

ここで重要な行動は「着席」ではなく「食べる」ということです。

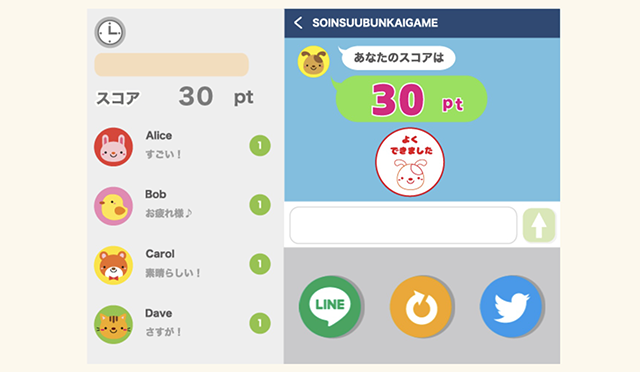

応用行動分析学では、「ターゲット(つまり、目標)」に求める行動の数は「一つ」なのです。一つの行動のみに対し「強化」をします。

一つなのでとても簡単で分かりやすいです。

立ち食いそばでは「食べる」が出来ていれば、着席しなくても食べられるので他は良いのです。

今一度「着席しなければならない」理由を確認してみましょう。

そして・・・

着席をする必要が本当にあるのなら、

着席させる理由をお子さんに理解してもらい、一つの楽しい目標を設定してみてはいかがでしょうか?