「やだ」って言ってもいいABAセラピー

大人でも「今はちょっとやりたくないな」と思うことがありますよね。

そんなとき私たちは「今は無理そうです」と伝えたり、「後でやってもいいですか?」と相談したりします。

子どもたちにも当然、「課題をやりたくない」「質問に答えたくない」と感じる瞬間があります。

しかし、その気持ちをうまく言葉で伝えられないと、癇癪を起こしたり、逃げ出してしまったりすることがあります。

今回のブログでは、そんなときに役立つABAの方法 FCT(Functional Communication Training:機能的コミュニケーション訓練) をご紹介します。

FCT(Functional Communication Training:機能的コミュニケーション・トレーニング)とは?

FCT(Functional Communication Training:機能的コミュニケーション・トレーニング、以下、FCTと呼びます。)は、不適切な行動の代わりに、適切な伝え方を教えるABAのアプローチです。

「やりたくない」「ちょっと待って」「まだ遊びたい」「これがやりたい」「あっちに行きたい」といった気持ちを、言葉やカードなどを使って伝えられるよう支援します。

FCTの教え方は、お子さんの発達段階や特性に応じて柔軟に対応します。ここでは、言葉によるFCTの実践例をご紹介します。

自己主張は大切なスキル

「やりたくない」「今はやりたくない」「少し休憩したい」といった自己主張の言葉は、生きていくうえで欠かせない大切なスキルです。

FCTは、「癇癪」や「逃避行動」を減らすだけでなく、自分の気持ちを安心して伝える力を育てます。怒ったり逃げたりする代わりに、言葉で気持ちを伝える経験を重ねることで、子どものストレスは軽減され、周囲とのやり取りもスムーズになっていきます。

実際のセッションでの例

「やりたくないです」と伝えられるようになったEくん(仮名)

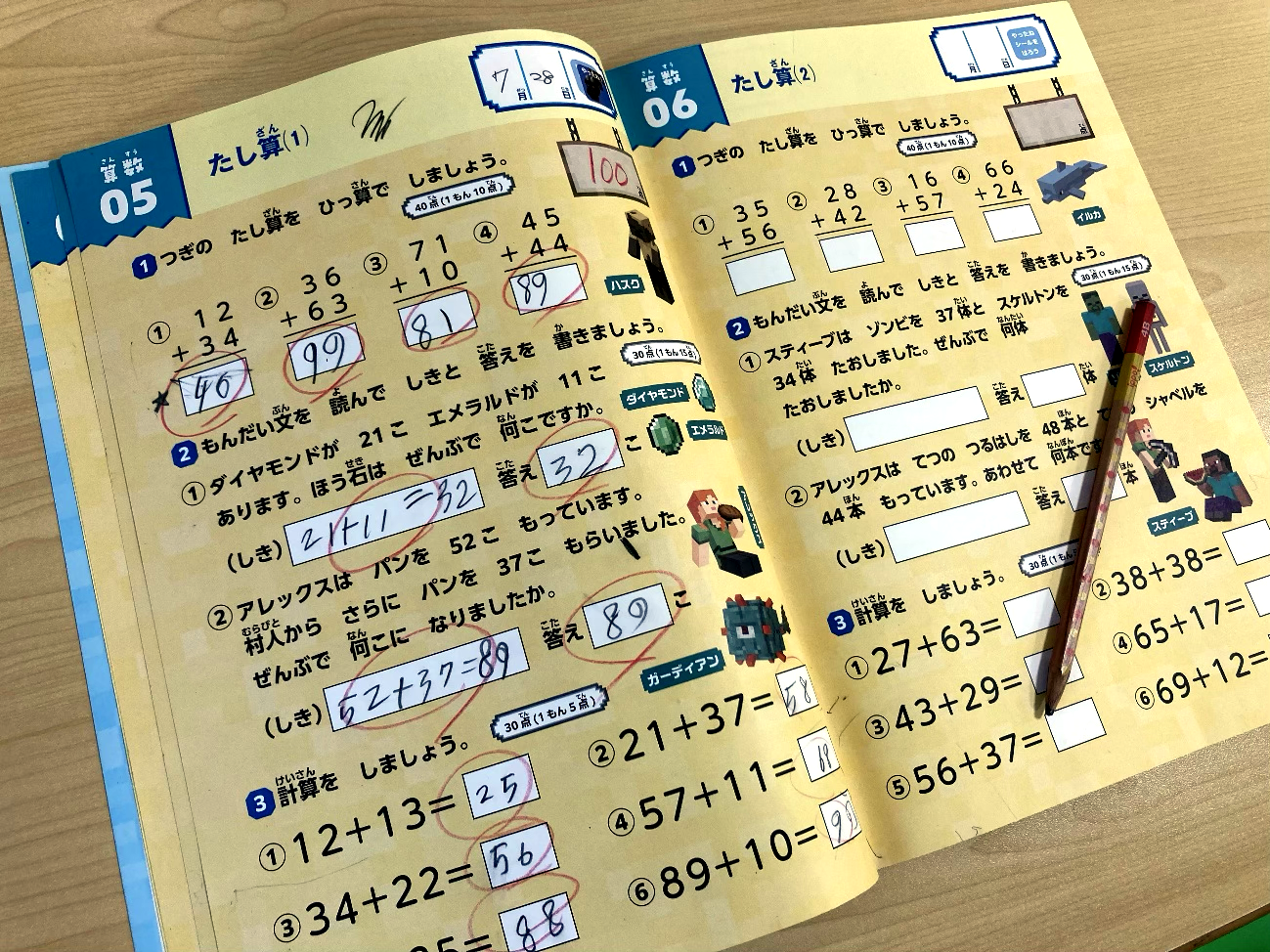

小学生のEくんは、ドリルなどの課題を提示されると、席を立ってどこかへ行ってしまったり、棚に登ろうとしたりと、危険な行動が見られました。

時には物を投げてしまうこともあり、課題に対して強い抵抗感がある様子でした。観察から分かったのは、こうした行動の背景には「やりたくない」という気持ちを言葉で伝える手段がなく、不適切な行動をしなければその場から逃れられないと思い込んでいる点がある、ということでした。

そこでEくんには、「やりたくないです」と言葉で伝える方法を教えることにしました。

セッションでは、通常通り課題を提示しつつ、不適切な行動が出る前に「やりたくないです」と言えるように、お手本を示して練習しました。

伝えられたらすぐに課題を中止したり、ドリルを下げたりと、言葉での表現に必ず応じることを徹底しました。その結果、Eくんは「言えば分かってもらえる」という経験を積み重ね、現在では課題を提示された際に落ち着いて「やりたくないです」と言えるようになっています。

以前のような離席や危険行動はほとんど見られず、言葉で伝えることが日常の中に自然に定着してきています。

まとめ

FCTは、子どもが安心して「いやだ」と言える環境を整え、自己主張のスキルを育てていく大切な方法です。言葉で伝える力は、子どもの「心の安定」や「人との関わり」を支える基盤となります。