自閉スペクトラム症を持つ子どもが、わざとお漏らししてしまう時の環境と対応方法

寒くなりましたね。

最近、社内研修で水分をとるチーム戦をさせられて(参加させていただいて)、めちゃくちゃトイレに行っていました。

この時期、よく保護者から「わざと、お漏らしをするのですが」という相談を多く受けます。

自閉スペクトラム症の子どもが「わざと」「お漏らし」をするケースは少なくありません。

今回は、わざとお漏らしをする自閉スペクトラム症、またはその疑いのある子どもたちのお話です。

子どもの年齢を問わず「わざと」「お漏らし」については、かなり多くのご相談があります。

この「わざと」「お漏らし」という行動には、

- 就園前ぐらいの年齢で、トイレトレーニングは完了していること

- その場面以外で、お漏らしなどの失敗がない

という2つの前提があります。

- なぜわざとお漏らしをしてしまうのか?(ABAの観点から)

- お漏らしを療育で改善することはできる?

- 具体的な例(対応方法・改善方法が知りたい)

私たちチルドレン・センターは、これまで1000人以上の子どもたちを指導してきた知識と経験があります。(2020年現在)指導者は、ABA(応用行動分析学)の国際資格の協会認定行動分析士-博士®(BCBA-D®)、協会認定行動分析士®(BCBA®)、協会認定準行動分析士®(BCaBA®)、そして登録行動テクニシャン®(RBT®)を保有しております。

なぜわざとお漏らしをしてしまうのか?(ABAの観点から)

自閉スペクトラム症だからお漏らしをしてしまうのか?それとも違う原因があるのか。

保護者の方は、

- うちの子は自閉スペクトラム症だから、理解できない

- 叱っても、お漏らしが治らない

- 膀胱の機能が、自閉スペクトラム症だから成長しないのか(遅いのか)

など、それぞれ相当に長い期間、悩まれてからご相談に来られます。

トイレのことや、お漏らしのことは、どうしても「しつけ」のせいだと周囲や専門家に指摘されそうで、相談しづらいのだろうと思います。

特に、年齢は上がったけれどコミュニケーション方法が確立していない児童や、思春期の方だと「お漏らししてしまっても当然」と諦める保護者や指導者もいるのだろうと思います。

「できますよ!がんばりましょう!」なんて言うつもりは一切ありません。

もし保護者や指導者たちが、お漏らしで疲弊・疲労していたら、どうかあまり悩まず一回お漏らしに関して悩まなくても良い方法をとってみましょう。最近は、オムツもかなり開発されています。どうかあまり思い悩まず、一回お休みしてもらえると非常に助かります。

「え?この話はお漏らしの解決方法をおしえてくれるんじゃないのか!」

改善できないから、トイレに逃げたのかBCBA-D®(認定行動分析士-博士®)!

と思われるかもしれません。

いえ、逃げたのではなく、「エラー」を最小限にしたいのです。

ここで大切なのは、

- お漏らし無し → でも失敗が増えた

という一時期できていたトイレができなくなってしまったという流れです。

ABAでは、「できていたことが、急にできなくなる」ということは、一番に医学的、身体的な病気を疑います。そして、多くの保護者がまず医師に相談しています(さすがです、みなさん)。幸い、私はまだ医学的に排尿に問題のあるケースに直面したことはありませんが、少しでも心配なことがあるようであれば、まずは、医師に相談をしてみてください。

医学的、身体的に問題がなければ、この先を読み続けてください!

お漏らしは自然と改善していく?

専門家やご年配の方は、「自然と治るわよ」「大人になればお漏らしが減るわよ」というお考えの方もいらっしゃるようです。

どっしり構えていてとても素敵なことであり、本当にそうであって欲しいのですが現実は少し違うのかもしれません。

お漏らしは、やろうと思えば、一生できる問題行動なのです。

青年期になれば減っていくニキビとはちょっと違います。特に今回のお話は、保護者も周囲も見てわかる「わざと」「お漏らし」です。

以前、大人の方がいらっしゃる施設で、毎朝、自閉スペクトラム症の方を起こしに行くと放尿をするというケースを伺ったことがあります。しかも、きれいなオムツを下げてするそうです。

この「下着(おむつ)をさげる」という行動ができている時点で、この方がおそらく幼少期には、トイレトレーニングは完了していたのだろうと推測できます。

現在、お漏らしをする全てのお子さんが、そのような状況になるということでは決してないのですが、スキルが身についているのにも関わらず、本当はトイレに行けるのに「わざと」「お漏らし」をするというのは、別の「行動の機能」を検討するべきです。

お漏らしを療育で改善することはできる?

トイレトレーニングは完了していて、わざとお漏らしをする子どもを、ABAを用いた介入で「わざと」を減らしてあげることはできます。

わざとお漏らしする子どもが改善した具体的な例と対応方法

ここでは現在進行中の例も含め、3つの例を挙げます。ただし、すべてのケースの環境要因が異なるので、このまま真似しての実践は絶対にお控えください。

A君(5歳の場合)

A君は、利発でおしゃべりなお子さんでした。

経緯を伺うと、とても教育熱心な保護者の方で、2歳からご家庭での療育やABAの専門家の方からご指導を受けていたようでした。

その成果もありお話はするようになったのですが、「わざとお漏らしするんです」とのことでした。

RBT(行動テクニシャン)が最初のアセスメントをとると、言語スキルもほぼ月齢相応あり、大きな問題行動が少なかったので、保護者にインタビューをしました。

すると、家庭で「おふろだよ」「ごはんだよ」などの日常の指示をだすと、すぐに絶叫をしていたようです。そして、リビングルームで絶叫をして、数分ほっておくと、「わざとお漏らしをする」とのことでした。

すぐに漏らしますか?

お母さま

お母さまいいえ、まず、ずーーっとずーーと叫んで、そのうちに、鼻水を垂らし始めて、つばを吐き、その後、お漏らしします

お母さまは、「ダメな行動をしたら、無視しろとそのABAの先生に伺ったので」と徹底的な計画的無視を実施していたようです。

でも、お漏らしはさすがにそのままにするわけにもいかず、「着替えなさい!」と叱責するようでした。

ABAでは米国のRBTやBCBAでも「保護者に一貫した態度」を求めるケースは少なくありません。チルドレン・センターでも、ペアレントトレーニング中に保護者に対してRBTからそのような指示が出ることもあります。

しかし、ABAは倫理コードの元に実施されるべきです。

本当に忠実に頑張られた保護者を褒めました。そして介入を補足していきました。

その介入とは、本児に「代替言語(「ちょっとまってよー」や「もうちょっと」など)」をすぐに言わせることです。

その後、ピタッと、わざとのお漏らしは止まりました。

Bちゃん(11歳の場合)

Bちゃんは、海外に住む11歳の女の子です。このケースは保護者から「もしかするとトイレトレーニングは完了していないかもしれない、やったつもりだけど」というケースでした。

家の中では、トイレにいかず、庭でお漏らしをしてしまうことで保護者は悩んでいました。

まず保護者に、普通にトイレに誘うことをしてもらいました。

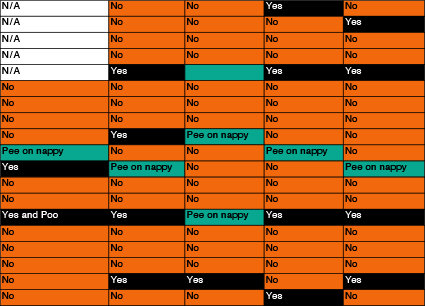

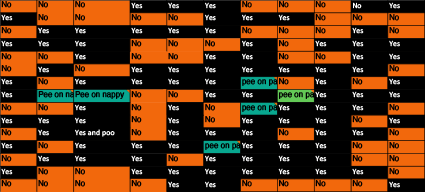

介入を始めてからデータを取ったものが下記の図1と図2です。

図1と図2を比べると、黒が多くなっているのがわかると思います。黒はトイレでの排泄を表しています。

緑はオムツにしてしまうときです。図2のデータをみると、最後3日間はオムツにすることもありませんでした。

トイレ成功だ!と思ったら、5週目に、「やはり庭でのお漏らしがある」と報告を受けました。

その様子を伺うと、

- きまって夕方

- 保護者は夕飯の支度で忙しい

- 兄弟はそれぞれゲームをしている

Bちゃんがゲームをする機会はなく、庭でうろうろしていることが多いそうです。

うろうろしているうちにお漏らしをしてしまい、まず兄弟が「あ!ママ!」と言いつけに来るそうです。

そうするとご本人はニヤニヤして、お母様についていき着替えるのだそうです。

お漏らしをすると、常に兄弟と保護者が声をかけて叱ってくれたり、洗ってくれたりすることを考えると、このお漏らしの行動の機能は「注目引き」になります。

保護者からしたら、あんなに厳しく叱っているのに!です。

じゃ、お漏らししても、ほっておくのか?

そんな倫理的でないことはご推奨できません。そうなったら「最小限」の注目を与え、最短でお着替えを済ませます。

でも一番大切なのは、「わざと」「お漏らし」をさせないということ、つまり事前に適切行動の場面で関心を与えるということを実践してもらいました。

お母さまには、少し大変だが夕食の準備を一緒に進めていただくことにしました。

C君(7歳の場合)

私も相当早口なのですが、Cくんも相当な早口なお子さんでした。ABA指導中では、わざとのお漏らしは一切ないのですが、学校や小集団の場面で、時折あるそうです。

Cくんのいるクラスには、深刻で大きな問題行動を起こす児童も多いようで、先生方も精一杯指導をしていらっしゃるようでした。Cくんの場合、いつも決まった時間にわざとのお漏らしがあるわけでないため、最初は身体的な問題や病気ではないか、と医療相談を先に受けたようです。

とても物知りのCくんでしたが、相当な早口のためクラスメイトが彼を理解してくれることも、おしゃべりをする機会もあまりないようでした。

そんなCくんは1か月に1回ほどですが、教室でわざとお漏らしをすることがあり、その頻度の少なさや、病気なのかもという心配からあまりこれといった対応はしてこなかったようです。

まずご相談をうけて本当に感銘をうけたのは、その学校の先生方の真摯な姿勢でした。

「時々だもんね、大丈夫!」と温かく応援して着替えさせてくださっていました。

こんなことを書くと、他のABAの専門家の先生方からは叱責をうけそうですが、あえて書きます。

この学校の先生方の対応は素晴らしいものです。

きっとABAの専門家によっては、「ほら!関心引きじゃないか!関心をあたえてどうする!!」とおっしゃる方もいるかもしれません。

でも、精一杯頑張っている先生方に「この児童を無視してください」とは絶対に言えません。学校の先生方は本当に熱心で、子どもたちと向き合うことを仕事にしています。計画的無視は、確かに関心引き行動の場合には必要な介入ですが、それ1つでは問題行動が大きくなりかねません。

ちなみに、ABAでいう計画的無視は本児を無視することではないです。その行動だけを無視します。

その後、この先生方が激務の中、気になる行動を継続してみていくと、科目や課題ではなく、なんとなくクラスが楽しそうに進んでいる穏やかな中でわざとお漏らしをするようだということでした。

本児には、

- 休み時間にはトイレに誘っておく

- 他児童とのやりとりで相手に通じていないような場面では、先生の「お助け一言」をいれてもらう。

- 他児に関わりたい気持ちを尊重して、言語の支援のみする(なので、大人から「〜するのは」はやめましょうというのではなく、許せる範囲の中で少し抗議的なコメントを言う練習もする)ことを実践してもらうことになりました。

まだ指導開始したばかりですので、今後、またご報告させていただきます。

まとめ

「わざと」「お漏らし」は保護者の「しつけ」に結びついてしまいがちで、相談しづらい事柄です。

自閉スペクトラム症だからわざとお漏らしをしてしまうのではなく、まずは、医学的、身体的なところから疑っていくことも大切だと思います。

心配な場合はまず医師にご相談されることをおすすめいたします。

また、わざとお漏らしをしてしまうお子さんに困っていたり思い悩んでしまう場合には、とても難しいかもしれませんが、一度、悩まずに済む方法を取ってみるのも良い手段だと思います。

ABAでは「できていたこと」が「できなくなった」といった場合から、お子さんの環境、状況を鑑みて様々なデータをもとに介入を進めていきます。

チルドレン・センターでは、ABA(応用行動分析学)に基づく専門的な支援を通じて、これまでに1,000人以上のお子さまと向き合ってきた実績があります。指導にあたるスタッフは全員、ABAの国際資格(BCBA-D®:協会認定行動分析士-博士、BCBA®:協会認定行動分析士、BCaBA®:協会認定準行動分析士、RBT®:登録行動テクニシャン)を有する専門家です。

気になることがあればお気軽にご相談ください。