他害行為と自閉スペクトラム症の関係について

「うちの子、他害するんです」「園で友達を叩いているようです」「他害があるのでうちの学校では難しいです」と、夏休み明けや新学期の時期によく耳にしますし、ご相談をいただきます。

自閉スペクトラム症(ASD)をもつお子さんがいるご家庭では、休み中に他害が強くなった、あるいは新学期の変化で他害が増えた、と悩むケースも少なくありません。

今回は、ABA(応用行動分析学) の専門的な視点から、「他害とは何か」「どうやめさせるのか」について整理します。

- そもそも他害とは?

- ABAで考える「他害」について

- 他害行為を「やめさせる」ために必要なこと

そもそも「他害」とは?

厚生労働省の基準では、他害行為とは「他人の生命・身体・名誉・財産などに害を及ぼす行為」とされています。しかし、実際に相談を受けると他害の定義は家庭や学校によって様々です。

- 親や周囲を叩いていても「他害はない」と表現する方

- 「叩く・蹴る」が止まらないと相談される方

- 蹴る行動は減ったが「唾を吐くようになった、これは他害ではないのでは」と考える方

上記のように「何を他害とみなすか」は人によって異なるのです。

他害行為と自閉スペクトラム症の関係について

園の先生や学校の先生、保護者から

- 「自閉スペクトラム症だから言葉を理解しないので何度言っても殴ってくる」

- 「うちのこは、叱っても自閉スペクトラム症だから理解しない」

と、ご相談をされることがあります。

自閉スペクトラム症だからわからなくて「叩く」「つねる」という説明を、どこかで受けたのかもしれません。

年齢は関係なく大人でも子どもでも他害行為は起こりえます。

特に自閉スペクトラム症の方のご家族は、この他害行為があるため園や学校から指摘されたり、お休みに出かける範囲が狭まったり、日常生活で大変な思いをされているかもしれません。

しかし、ABAの観点からみると単なる他害行為ではないことが見えてきます。

叩くこと・つねることで、得ている何かがあるのです。

ABAでは機能分析を使って解明して対策を立てます。

ABAで考える「他害」

ABAの専門家(BCBA®:認定行動分析士)は、他害をひとまとめにせず、まず 「行動の具体的な形」 を確認します。

- 「叩く」と言っても、グーで強くなのか、パーで軽くなのか

- 1日に何回、どのタイミングで、誰に対してか

- その直前・直後に何が起きていたか

これは「刑事のような聞き取り」ではなく、行動の機能(理由)を特定するための大切な作業です。ABAではこれを機能分析(FA:Functional Analysis) と呼びます。

- 注目を得るための行動か

- 逃げたい/避けたい場面で出ているのか

- 好きなものを得たいときに出るのかを明確にします。

他害行為を「やめさせる」ために必要なこと

ABAの原則では、行動の機能を特定してから介入することが最も重要です。

- 「お父さんの言うことなら聞く」「怖い園長先生の前では叩かない」などは、一見効果があるように見えますが、実は「弱化(罰的な要素)」が作用しているだけで、根本的な解決にはなりません。

- 強制や無視だけでは、研究上も効果が限定的であることが分かってきています。

近年では、トラウマインフォームドなABA支援(トラウマに配慮した介入)も広まりつつあり、子どもの安心感や自己決定を尊重したアプローチが重視されています。

実際に他害行為をしていた子どもの例

実際に他害行為をしていた子どもの例(Aさん、Bさん、Cさん)を以下にあげます。

Aさん(小学1年生の場合)

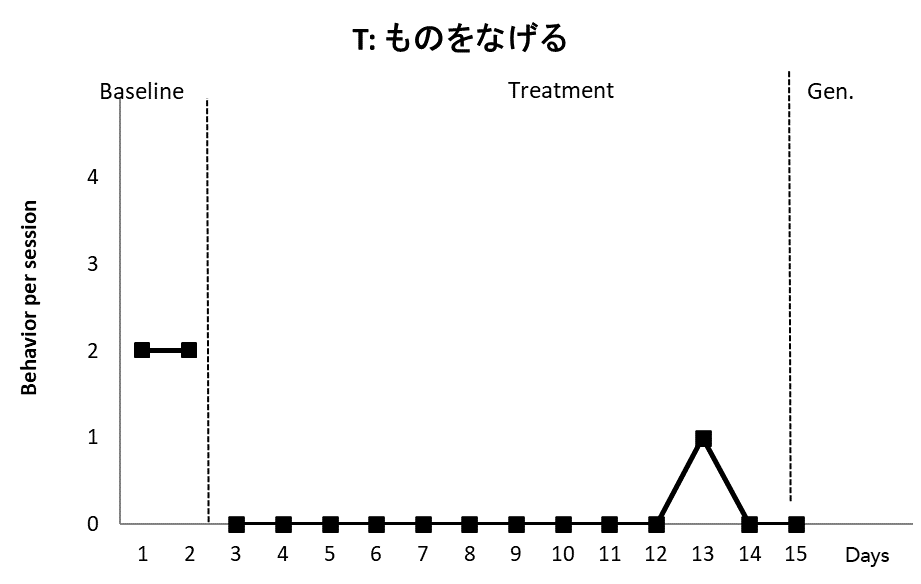

Aさんには診断名はありませんでした。言語も豊かでしたしポケモンが大好きで、TVの話もできます。しかし、学校では「ものをなげる行動」がほぼ毎日あり、保護者は学校からの連絡を受けていました。

ABAでは、医師がレントゲンを撮るのと同じように行動の計画をたてる際に、必ず現状のアセスメントをとります。

※学校環境ではすぐに直接の介入が難しかったり、測定をする人がいない場合、上手くベースラインのデータが取れないことがあります。

上記のグラフは、ご家庭に指導のため伺った際に「ものを投げた」時のベースラインと介入後のグラフです。

ご家庭でアセスメントを取った際には、すでに一種の介入(先生が家に来る)が入っているので、純粋なベースラインとはいいがたいですが、それでも介入を決定する前には「ものを投げる行動」が、数回でていました。

行動機能分析を実施すると、この行動の機能は、「回避」であることがわかりました。

そこで、回避を別の行動でコミュニケーションをさせる練習をいれていくことで、ものを投げる行動は個別の指導において無くなりました。

学校にも、行動観察と介入の許可をもらうことができ、学校でも介入後は投げる行動はなくなりました。

Bさん(7歳の場合)

Bさんは、自閉スペクトラム症のある男児です。他害行為の他にも多くの気になる行動がありました。

Bさんは、大人にあざができるほどのつねり方をしてくるお子さんでした。緊急を要したので、正確なデータは1回きりで機能分析を実施して介入を実施しました。

Bさんは、人懐っこいお子さんでしたが言語の遅れなどもあり、コミュニケーションに課題がありました。この「つねる」行動の機能は「注目引き」だったのです。

Bさんの場合は、「だめだよ!」「痛いよ!」と伝えることや、以前通っていた園の先生たちが実施していた「泣き真似」も、本児の「つねる」行動を増加させてしまっていたようです。

できるだけ叱責や注意をせず課題を実施して、Bさんのことは無視せず、「つねる」という行動だけを無視していきました。

その後、順調にゼロに近くなっていきました。(※2回ほど、ぐっと増えている回があります。(本児が花粉症だったことが判明する前の指導です。)

その後、介入は特に変えず、現在もつねる行動はありません。

Cさんの場合

次は、チルドレン・センターのブログ担当の記事をご紹介します。

チルドレン・センターでABAセラピーをしていて、他者をつねる行動があるお子さんがいました。

どんな時に「つねり」が出ていたかと言いますと、 以下、ABC記録です。

ひらがなをお子さんが書き間違えた。「惜しかったね、こうだよ」とセラピストが言う。

お子さんがセラピストをつねる。

つねっているときは目を合わせない返答をしない。お子さんがセラピストから手を離す。ひらがなを書き直そうとする。「悔しかった」とセラピストが言う。お子さんが真似をして言う。「悔しかったね」と返答する。

言語で悔しい気持ちを伝えずにつねりでコミュニケーションを取っていました。

上記のABC記録ではつねられてしまったので、つねったらお子さんにとって良いことがあった、環境が変わった、関心を貰えたとしないように、振り払わずにつねられたままにしています。 (注意:つねられても いたくないような服装やガードは必須です!)

行動が起こる(つねる)前の介入は、課題を失敗させないように手伝い(プロンプト)を増やします(間違えやすい文字はなぞり書きに変えるなど)。

距離を取り、「あーあ」「くやし~」「むずかしい!」「これやだー!」など、つねる代わりの言葉、代替言語をモデリングし、お子さんに言ってもらい、コミュニケーションをします。

行動が起きた(つねった)後の介入は、つねったことにはなにも言わずに今までやっていたことを続け、つねっていない時に代替言語をモデリングし、お子さんに言ってもらい、コミュニケーションをします。

行動が一番激しい時には、お子さんは席から立ち、距離を取るセラピストに対して、追いかけてくることもありました。

ドアを隔てて、代替言語「難しかった!」のモデリングをしながら、無下限呪術の使い手の如く、絶対に触れられない、つねらせないでいると、お子さんは声を荒げながらも「難しかった!」とセラピストのモデリング通りに言って、指示もなく自分から元の場所、席に戻ってくれました。

素晴らしかったです。

介入を続けること2ヶ月経った頃、 あんなに追いかけてきたお子さんは、つねらずに言語で文句やどうしたいか(「1ページだけがいい」)などを言ってくれるようになりました。

つねらなくなった(行動が落ち着いた)ので、以前はひらがなを書き間違えただけでつねっていたのですが、行動が落ち着いた頃には、ひらがなを書く練習をつねらずに行うことが出来ました。

今では、ひらがな全て書けるようになっています。

保護者向け実践チェックリスト(ABA視点での行動観察)

お子さんの「他害」をやめさせる第一歩は、行動を正しく観察し、前後関係を記録することです。下記のチェックリストを参考に、できる範囲で書き出してみましょう。

- 何をした?(例:「叩いた」ではなく「右手のグーでお母さんの腕を3回叩いた」)

- 強さや頻度は?(例:強く/軽く、1日○回)

- 誰に対して?

- そのとき何をお願い/要求された?

- どんな状況だった?(例:宿題をしようとした、バスに乗ろうとした)

- 周囲の人の行動や声かけは?

- 周囲の人はどう反応した?(例:やめなさいと叱った、要求をやめた)

- 本人はどうなった?(例:行きたくない場所に行かなくて済んだ、注目を得られた)

- 体調は?(例:寝不足、空腹、体調不良)

- 環境の変化は?(例:長期休み明け、新しい先生)

| 日付 | 直前 (Antecedent) | 直後 (Consequence) | 備考 (体調・環境など) |

|---|---|---|---|

| 9/5 | グーでお母さんを3回叩いた | 宿題を始めようと声かけした | 寝不足気味 |

- 「良い/悪い」ではなく 事実を客観的に書く

- 書いた記録は、支援者(先生・BCBAなど)に共有すると効果的

- 記録を続けると パターン(行動の機能)が見えてくる

まとめ

「他害をやめさせる」ことは簡単ではありませんが、ABAの科学的な方法を取り入れることで、少しずつ改善していく道が見えてきます。

- 罰や我慢だけでなく、安全で持続可能な支援を選ぶことが大切

- 他害の定義は人によって異なるが、ABAではまず行動を詳細に把握する

- 機能分析を通して「なぜその行動が起きるのか」を明らかにする

チルドレン・センターでは、ABA(応用行動分析学)に基づく専門的な支援を通じて、これまでに1,000人以上のお子さまと向き合ってきた実績があります。指導にあたるスタッフは全員、ABAの国際資格(BCBA-D®:協会認定行動分析士-博士、BCBA®:協会認定行動分析士、BCaBA®:協会認定準行動分析士、RBT®:登録行動テクニシャン)を有する専門家です。

気になることがあればお気軽にご相談ください。