発達障害(発達しょうがい)を持つ子どもがしつこい時の対応方法

すごいタイトルで、驚かれた方もいると思います。

私、個人としては、一度も「発達障がいのある人が子どもがしつこい」と思ったことはないのです。おそらくチルドレン・センターのスタッフも「しつこい」と思っている指導者はいないと思います。

初回の面談や学校の指導でも、最初に「しつこい」というフレーズは、あまり保護者や先生方からは出てきません。

でも、しばらく経つと、保護者から「〇〇がしつこい」学校の先生たちからも「ちょっとしつこいときがある」など、少しずつ出ることがあります。

- 叱ってもしつこく、離席を繰り返す

- 泣きはじめるとしつこい

- 怒ると、しつこく頭を地面にうちつける

など、本当に保護者も先生も困っていると相談を受けます。

- 発達障害(発達しょうがい)の子どもがしつこい時がある

- しつこい時の対応方法に困っている

- 対応方法・改善方法が知りたい

なぜ子どもがしつこくなるのか?(ABA)の観点から)

発達障害(発達しょうがい)と「しつこさ」の関係性に関して

よく保護者や先生方から、「Aさんは、発達障害(発達しょうがい)だからしつこくて」、「Bくんは発達障害(発達しょうがい)だから、こだわりが強くてしつこいです」というようなコメントをいただきます。

ABAの観点からは、「発達障害(発達しょうがい)=しつこい」とはなりません。

ここで突然ですが私自身の例を挙げます。

私は、やっぱりクリスマスはチキンが食べたいとずっと思っていたとしましょう。

「クリスマスには、チキンを予約してね!」と、さんざん家族にお願いしたとします。

ところが、家族が予約を忘れてしまってクリスマスの夜はお刺身だった。

どちらも美味しいですが、きっと「あーあ、チキンたべたかったなー」と1回ため息をついたら、家族は何と回答するでしょうか?

きっと「ごめんね!来年はチキン予約する!」と謝ってくれることでしょう。

それでも、私の食べ物への恨みはこわいので、3回ぐらいため息をついてしまったら、家族は「しつこいなー、明日買って来るよー!」と怒るとは思います。

たとえ翌日、チキンを買ってきてくれたとしても、私は覚えているんです。クリスマスにチキンがなかったことを・・・(そうです、私はしつこいのです(笑))そして、来年のクリスマスにも、この話を家族にはすると思うのです。(そうとう、しつこいですよね(笑))

だれでも、環境や条件によって、しつこくなれるのです。

子どもの「しつこさ」は改善していくのか?

上記の私の例を挙げると「でも大人でしょ、子どもとは違います」や「言葉が通じるでしょう」と、感じる方もいらっしゃるでしょう。

また「上の子は同じ子どもでも、こんなにしつこくない」「叱ってもやめない」「あやしても泣き止まない、しつこい」など他の例もあげて比較もすると思います。

一つの考え方として、保護者の方に覚えていていただきたいのは、「しつこい」というのは、素晴らしい能力の表れだと思います。「Aでなければだめ」というのは、面倒ですし、専門家の方の中には、「それはこだわりだ!」と良くない行動のように扱う方もいるかもしれません。でも「しつこい」行動がなければ達成しない研究や発展があるのは明らかです。

また、子ども(普通の発達の子どもでも)は大人に比べて行動のレパートリーが少ないです。ましてや、言語コミュニケーションに少し難しさがある自閉スペクトラム症の子どもたちにとって、言葉による文句やお願いが難しい場合、大きなトポグラフィー(極端な)の行動を出すしかない場合もあります。

そして、最も重要なのは子どもが「しつこい」行動をとった後で、どのように「環境が動くのか」ということです。理由によっては「しつこい」行動をとり続けることになります。

「しつこい」が改善した具体的な例と対応方法

しつこい私が例をあげるのも変なのですが、ABAの専門家として、いくつか介入した例を挙げます。しかしすべてのケースは、それぞれきちんとデータを取り、行動機能を分析してから介入方法をたてますので、下記の介入を「そのままやってみる」ことはお控えください。

A君の場合(幼稚園児)

Aくんは、幼稚園児で、好奇心の旺盛な男の子でした。幼稚園に行く途中、帰宅時、必ず決まったルートで室外機、夏はそれに加えて電気店の扇風機などをしばらく見てから帰宅します。そのため日によっては2時間以上、保護者がつきあうこともありました。

保護者は熱心な方で、様々な療育の本を読まれていました。細かく聞き取りをして、それまで実践されてきたことを聞き取ると、いくつかの保護者が設定したパターンがありました。

- 保護者が最初から「もう帰ろう帰ろう」とダメを言い続ける日もある

- 保護者が〇〇の扇風機はみないでいいの?(あとで家で思い出されると面倒だとおもって)と誘う日もある

- 「だめだめ」と言っても、大きなかんしゃくや座り込みで結果、いつもよりも時間がかかって回る

そして興味深いことに、子どもの行動の機能は、一見して「モノ(まわるもの)」なのですが「注目ひき」であることもわかりました。

保護者の対応が「だめ」という日もあれば「写真をとらないの?」と誘う日もあったので、チルドレン・センターとしては、保護者と時間をかけて相談をしながら、保護者が一番成功しやすく楽な、「同じ対応」を一緒に考えることと、「好きなモノがあるのは、本児の強み」ということも理解してもらいました。

また、保護者の環境としての行動を変えるのに、最も大事だったことは、子どもは室外機をみてまわっているけれど、それだけではなく、保護者と「共有」している時間も好きだったことがわかったことです。

それにより、「回るモノばかりみていて」という保護者の焦りが少し緩和されたのか、子どもと長期スパンで向き合うことができたことが最初のスタートでした。

コミュニケーションも、きちんと言語が言えるお子さんだったので、かんしゃくではなく、どんな場面でも言葉で保護者に要求をするように指導を進めました。

本当にたったこれだけの環境を整えただけで、おのずと室外機を見る時間が少なくなっていきました。回るモノは好きなまま、その写真をとってすぐに移動をして、子どもと語り合う時間をとる環境を保護者が調整してくれたのです。

Bくんの場合(小学校入学時期)

Bくんは、当時、もうすぐ小学校に入る時期でした。ABAの指導者には、一切そんなそぶりはみせないのですが、家庭では「なんで」と言いながら泣いたり怒ることが、数時間にわたることもあるとのことでした。

ABAのRBT®(登録行動テクニシャン)には、とてもにこやかで、積極的に説明をしてくれたり、やさしくしてくれるお子さんだったので、保護者は「保護者に対しての甘えですかね」と捉えていましたが、家庭での泣きや「なんで」は減っていなかったようでした。

このケースも、細かい聞き取りから開始して、機能分析を実施しました。このケースも行動機能はA君と同じ「注目引き」だったのですが、少しだけ回避の要素もありました。(これは、私の最初のクリスマスのチキンのケースに似ています!)

例えば、ちょっと予定が変わったりする。その際に、子どもが「なんで!」と聞くと、

- 保護者が完全無視をする

- すべてを理路整然と説明をする

上記の2パターンの対応であったことがわかりました。

私のクリスマスのチキンの例でいえば、「クリスマスにチキンたべたかった」というと、「家族が無視をする」または、「チキンの予約ができなかった背景から説明する」という感じです。

でも、考えてみてください!「チキンを前々からお願いしていたのに、くやしい!」私に無視も、背景説明がいかに役に立たず、私がブちぎれてやけ酒を飲みそうになりそうなのがわかりますよね!!(笑)

この保護者も、本当に温かく優しく子どものために応援をしてきたご家族です。だからこそ、この「泣き」を「こだわり」「しつこさ」ととらえ、以前、勉強したことのあるABAでいう「計画的無視」の介入を実践してしまいました。行動機能が「注目引き」の場合、計画的無視は効果的です。

しかし、チルドレン・センターではすべての環境要因を操作できる環境下で、いくつかの介入と組み合わせなければ、「計画的無視」をご推薦しません。倫理的にも、介入の効果としても、環境調整ができてないかぎり危険な介入の一つです。

よって、まず保護者には、たくさんのABAのスキルを積み上げたお子さんだからこそ、ご自身の親戚に説明するように、穏やかに丁寧にとお願いをしました。親戚の方に説明するときには、まず謝罪から、さらっと説明で、代わりの案を提案すると思います。だれも、親戚に対して「わかったら静かにしなさい」と叱責を繰り返すことはしないのです。

C君の場合(未就学児)

C君は、まだ言語によるコミュニケーションが成立しない場合が多い未就学児です。「〇〇(C君)はできないよ!」というと頭を打ち付けます。いわゆる自傷というものです。

保護者とC君への介入について

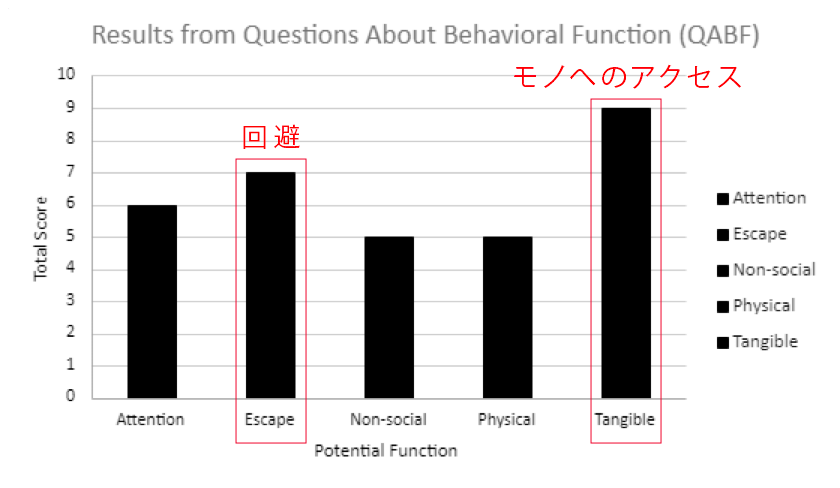

機能分析をしたところ、C君のケースでは、実践の機能分析での安全が保障できないため、聞き取りがベースの機能分析から実施をしてデータを取り始めました。

機能分析をすると、「モノへのアクセス」と「回避」が上位を占めました。

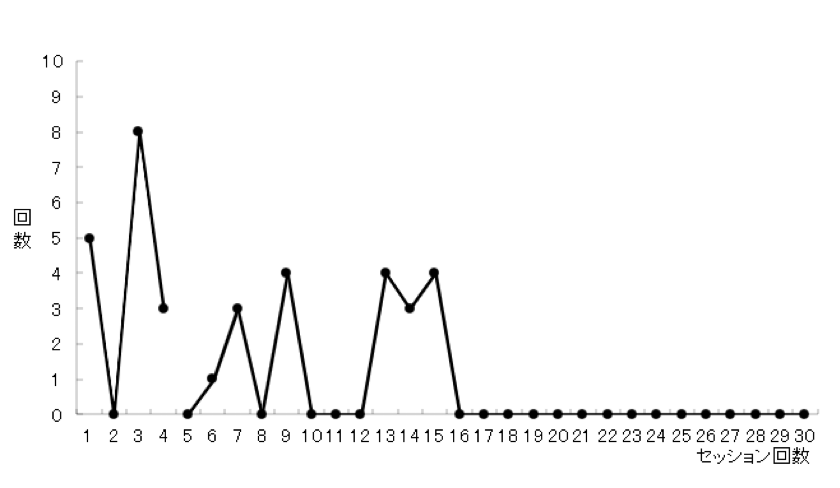

基本的には大きく環境を調整していただき、渡せないモノは少なくとも視野には入っていない、容易にアクセスのできないように家具などを移動していただきました。その後、子どもが欲しい場合には、特定のコミュニケーション方法を優先して指導を進めていきました。

指導中は、自傷行為はすぐにゼロになりました。

まとめ

発達障害(発達しょうがい)だから「しつこい」のではなく、環境や学習がその「しつこい」行動自体を増加させていること、少しご理解いただけたと思います。

環境と学習で「他の行動のパターンをいれる」「言語コミュニケーションのスキルを向上する」「適切な行動にマッチしたアテンションを与える」など、少しの介入で大きく行動が変化することが可能です。

発達障害(発達しょうがい)は周りから理解されにくいことがありますが、適切な治療やサポートを行うことによって、障害ではなく個性へと変わる可能性もあります。

しつこいことは才能です。

みなさんにとって、楽しいクリスマスになりますように。

チキンの予約はお忘れなく(笑)

チルドレン・センターでは、ABA(応用行動分析学)に基づく専門的な支援を通じて、これまでに1,000人以上のお子さまと向き合ってきた実績があります。指導にあたるスタッフは全員、ABAの国際資格(BCBA-D®:協会認定行動分析士-博士、BCBA®:協会認定行動分析士、BCaBA®:協会認定準行動分析士、RBT®:登録行動テクニシャン)を有する専門家です。

気になることがあればお気軽にご相談ください。